人類の歯の歴史

アフリカは原人の始まりの地

現在分かっている確実なところでは,今から180万〜170万年前のアフリカの地層から脳容量が1000cc前後に発達した原人段階の化石が発見され,ホモ・ハビリスからホモ・エルガスターへとヒト属の進化の道が始まったことである。それ以前の古いアウストラロピテクス属の化石からはまだ人類の祖先の道筋をはっきり示すことは出来ない。類人猿的な形態的特徴をより多く残す頑丈なタイプのA.ボイセイやA.ロブストゥスはH.ハビリスやH.エルガスターとほぼ同じ時期の250万〜100万年前まで共存していたことが化石の証拠から分かっている。

原人(ヒト属)はその後の我われの祖先とつながりそうであるが,同時代に暮らしていた頑丈型猿人のA.ボイセイやA.ロブストゥスは進化の脇道に外れてしまった絶滅種と考えられている。おそらく250万年前頃から始まった急速な脳の拡大がH.ハビリスやH.エルガスターからホモ・エレクトス(原人)へと進化を招いたであろう。脳容量もこの時期には我われの2/3ほどに拡大して1000ccほどに増加している。文化的にはアフリカのツルカナ湖畔では160万年前頃に火の使用痕跡が発見されている。ツルカナ湖西岸の150万年前の地層から発見された人骨化石は通称ツルカナ・ボーイと呼ばれ,10歳前後の子どもなのにすでに160cmを超える高身長であった。成人になればおそらく185cmに達したと思われる。現在この地に住む人々の身長とほとんど変わらないところまで進化していたことになる。それまでの化石はアフリカに限局していたが,この段階になって始めてアフリカ以外の世界各地から同タイプの化石が発見され始めてくることから、この時期に出アフリカが起こったであろうと考えられる。

下図はA.ボイセイ化石人骨模型(日経サイエンスより)

アジアでの原人化石

アジアではH.エレクトスであるジャワ原人がインドネシアの100万年前の地層から,中国では50万〜60万年前の地層から北京原人が発見され,とくに北京原人は1本の大臼歯の発見から命名されたという歴史がある。中国では90万〜80万年前の元謀原人,約60万年前の藍田原人も発見されている。この時代の原人の脳の大きさは現代人の2/3位しかなく,眼の上の骨隆起がサルのように突出した人類がアジアにもいたことになる。グルジア共和国では180万〜160万年前,ジャワ島でも180万年前という古い化石が発見されている。かつて100万年前頃にアフリカから人類は出て行ったといわれていたが,200万年前近くにもうすでにアフリカからユーラシア大陸に進出していたことになる。

下図は北京原人の復元模型(日経サイエンスより)

古代型サピエンス

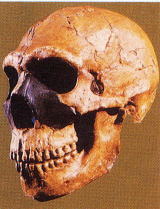

この段階に人類は熱帯以外の地域で多様な環境に適応できる能力を増していった。200万年前頃に揺籃の地であるアフリカを出た原人類はそれぞれの異なった地域の環境下で生き続けている間に,しだいに地域差をあらわすようになったと推定される。身体には形態的な変化がうまれてくるようになった。原人が進化して次の段階に至ったのか、それともこの時代にアフリカで進化した人類がアフリカ以外の各地で広がっていったか明らかでないが、50万〜40万年前以降のいくらか現生人類に近い特徴をもつ化石がヨーロッパやアジアの各地域で発見され、彼らを古代型サピエンスと呼んでいる。ヨーロッパでは8万年前頃をピークに活躍し,約3万年前まで存在したネアンデルタール人もこの中に含められている。アジアでは30万〜20万年前の古代型サピエンスの化石である金牛山人が発見されている。

下図はネアンデルタール人の化石模型

(イミダス特別編集より)