初期人類から現代人までの進化史(2)

ホモ・ルドルフェンシス

(Homo rudolfensis)

ケニアの250万〜180万年前の地層から発見された人類化石のH.ルドルフェンシスは平坦で幅広い顔面を持ち、現代的な四肢骨、H・ハビリスよりも大きな脳容量(750cc)を持つ。ハビリス型とルドルフェンシス型の標本が180万から190万年前に出土しているが、長期にわたって併存した証拠は明らかでない。ルドルフェンシス型のKNM-ER1470とハビリス型のKNM-ER1813は大きさが違っているが、形態差は大きくない。初期のホモ属を大型の「H.ルドルフェンシス」と小型の「ホモ・ハビリス」に分ける考え方と、両者を性差による違いと考えて「ホモ・ハビリス」に統一する考え方があり、結論は出ていない。現在は多くの研究者が190万年前のホモ属として、ルドルフェンシスとハビリスの2種を認めている。

ホモ・ハビリス

(Homo habilis)

ホモ・ハビリスは、彼らと一緒にオルドワン石器が発見されていることから「器用なヒト」とも呼ばれている。東アフリカの240万〜150万年前の地層から発見された人類化石である。多くの点でアウストラロピテクス類と特徴が似ている。顔面はまだ原始的であるが、A. アフリカヌスよりも顎の突出が少ない。臼歯は小さいが、それでも現代人よりかなり大きい。平均脳容量は650ccで、ハビリス型のKNM-ER1813は500ccの脳容量を示す。アウストラロピテクス類よりもかなり大きい。この時期(およそ 250万年前)から人類は急速な脳の拡大を始め、脳容量の範囲は500ccから800ccまで変化してくる。脳容量の低い化石はアウストラロピエクス類に、脳容量の高い化石はホモ・エレクトスに重なっている。頭の形はヒト的である。ブローカの言語領域がハビリスの1個体に見られることから喋る能力があったことが推測される。女性は小さかったと思われる。

H.ハビリスについては多くの議論がされてきた。始めは、その正当性が科学者に受け入れられず、H.ハビリスすべての個体はアウストラロピテクス類あるいはH.エレクトスのどちらかに振り分けられていたが、今では完全にH.ハビリスの一つの種として受け入れられている。しかし、“ハビリス”は一種としては変動が大きすぎる傾向がある。

ホモ・エレクトス

(Homo erectus)

アフリカのH.エレクトスをホモ・エルガスター(Homo ergaster)として、アジアのH.エレクトスと分けて考えている学者もいるが、ここでは「H.エレクトス」に統一して考えてみる。

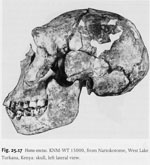

アフリカ産のH. エレクトスは180万〜170万年前の地層から、脳が1000ccに達した原人段階の化石が発見されている。体格のプロポーションにも変化が現われてくる。例えば、アフリカの150万年前の地層から発見された化石はツルカナ・ボーイ(KNM-WT15000:下図の左)と呼ばれ、10歳前後なのにほっそりとし、すでに背の高さは160cmを越えている。成長すればおそらく185cmに達したと考えられている。同じ地域で暮らす現代人の体形と変わりない。ツルカナ・ボーイの歩行の研究からH.エレクトスは現代人より効率的に歩行していたと推測される。骨格からは頭でっかちの新生児を出産するのに適応した骨盤をしていたと思われている。

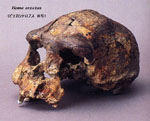

アジア産のH. エレクトスにはインドネシアのジャワ島で発見された110万〜70万年前のジャワ原人(ピテカントロプス・エレクトス:下図の右)と、北京の周口店から発見された37万年前の原人化石の北京原人(シナントロプス・ペキネンシス:下図の中)が報告されている。彼らの四肢骨から体格は背が低く、頑強な作りで、脳容量が800cc〜1000ccもあり、筋骨たくましく抜群の適応力をもっていたと推測されている。

H.エレクトスはH.ハビリスと同様に、突出した顎を持ち、大臼歯は大きく、オトガイは存在していない。眼窩上隆起は厚く、額は低く、脳容量は750cc〜1225ccである。初期のホモ・エレクトスは900ccの脳容量を示すが、晩期になると1100ccまで増加してくる。骨格は現代人より頑丈で、力強い体力の持ち主である。

化石の発見地域をみると、H.ハビリスやアウストラロピテクス類のすべてはアフリカ大陸でしか発見されていない。しかし、H.エレクトスは広い地域に広がっており、アフリカ、アジア、ヨーロッパの各地で発見されている。遺跡の証拠から、H.エレクトスはおそらく火を使い、H.ハビリスよりも洗練された石器を道具として使っていたと思われる。

ホモ・グルジクス

(Homo georgicus)

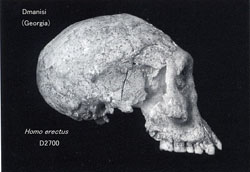

2002年に発見されたホモ・グルジクスは黒海とカスピ海の間に位置する西アジアのグルジア共和国ドマニシで発見された人類化石で、H.ハビリスとH.エレクトスの中間の特徴を示す180万年前の化石である。脳容量は600ccから780ccでかなり初期人類なみに小さい。見つかった石器も原始的なタイプのオルドワン石器を伴っていた。アフリカを出たのは脳も体も現代人に近づいたからと思われていたがそうではないらしい。あまりにも脳容量が小さすぎる。現在ではこの化石年代をもとに出アフリカの時期が180万年前とされている。アジア産H. エレクトスよりもアフリカ産H.エレクトス(H.エルガスター)に似ている。出アフリカした直後のH.エレクトスと考えられている。

ホモ・アンテセソール

(Homo antecessor)

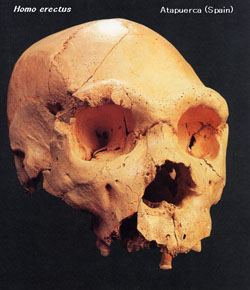

スペインのアタプルカにあるグラン・ドリナ洞窟で発見されたホモ・アンテセソールは少なくとも78万年前の化石人類である。その形からヨーロッパで発見されている最も古い人類とされている。H.アンテセソールの顔面中部は現代人的であるが、歯、額、眼窩上隆起はかなり原始的である。カニバリズム(人肉嗜食)が行われたらしい。

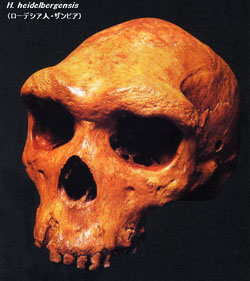

ホモ・ハイデルベルゲンシス

(Homo heidelbergensis)

古代型ホモ・サピエンス(ホモ・ハイデルベルゲンシス)が最初に現われたのは今から50万年前である。この化石の頭骨はH.エレクトスと現代人の両方の特徴をもっている。脳容量はエレクトスよりは大きく、現代人よりは小さい。平均して1200ccで、頭骨はH.エレクトスよりもさらに丸くなっている。骨格と歯はH.エレクトスよりも華奢だが、現代人よりも頑丈である。眼窩上隆起はまだ大きく、額やオトガイは弱くなっている。晩期のエレクトスと古代型サピエンスを区別するはっきりした境界線はない。アフリカで見つかったボド人(60万〜50万年前)、カブウェイ人(50万〜20万年前)などが代表的な化石。50万〜20万年前の化石ではH.ハイデルベルゲンシスかH.エレクトスかどちらか一方に分類することは難しい。

ホモ・ネアンデルターレンシス

(Homo neanderthalensis)

ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス(ホモ・ネアンデルターレンシス)は23万〜3万年前の化石である。平均脳容量は現代人よりもわずかに大きく、1450ccを示す。脳頭蓋は現代人よりも前後に長く、高さは低くなっている。脳頭蓋の後部には著明な塊(束髪状隆起)がある。H.エレクトスと同様、顎は突出し、額は後退している。オトガイは弱い。顔面中部は突出し、H.エレクトスあるいはH.サピエンスで見られない特徴がある。現代人と解剖学的に違いがあり、肩甲骨や骨盤の恥骨に異様な形態が頻繁に現われる。ネアンデルタール人は寒冷地に暮らし、彼らの体つきは寒冷地適応した現代人とよく似ている。背が低く、がっちりしており、四肢骨は短い。身長は平均168cmくらいである。骨は厚くてずっしりしており、強力な力を発揮したと思われる。ネアンデルタール人の骨格から過酷な生活に耐えていたことが窺える。道具や武器は数多く存在し、H.エレクトスよりも進んでいた。ネアンデルタール人は名うてのハンターで、1万年前には死人を埋葬した最初の人類として知られている。彼らの化石はヨーロッパや中近東で発見されている。西ヨーロッパのネアンデルタール人はさらに頑丈な体つきをし、時には“古典型のネアンデルタール人”と呼ばれている。

(日経サイエンスより)

ホモ・フローレシエンシス

(Homo floresiensis)

ホモ・フローレシエンシスは2003年にインドネシアのフローレス島で発見された化石人類である。身長は1mあまりで、脳容量は417ccしかない。他の化石からもこの個体が病的に小さくなった個体ではなく、H.フローレシエンシスは普通の化石であることが分かった。小島では体の大きな動物が小さくなるように、H.フローレシエンスはH.エレクトスの矮小形態を示している。H.フローレシエンシスは二足歩行をし、石器や火を使っていた。しかも島では小象を捕まえていた。人類も多様な進化をとげうることを明らかにした。

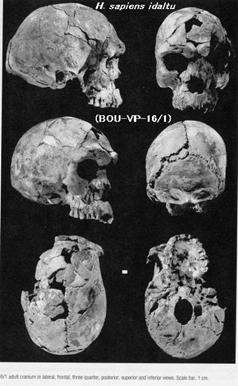

ホモ・サピエンス

(Homo sapiens)

現代型のホモ・サピエンスはホモ・サピエンス・サピエンスと呼ばれ、19万5000年前にアフリカ大陸のエチオピアに最初に現われる。ホモ・サピエンス・イダルツ(「年長者」という意味)と命名されている。脳容量は1350ccで、額は高く、眼窩上隆起は小さいかもしくは喪失している。オトガイは突出し、骨格は非常に華奢である。頭頂部が丸く盛り上がり、ネアンデルタール人に見られる後頭部の束髪状隆起もイニオン上窩もない。H.ハイデルベルゲンシスから、イダルツを経て、現代的なホモ・サピエンス(カフゼー9号:約10万年前)へ進んだと思われ、アフリカでの進化の軌跡を示している。およそ4万年前になると、クロマニオン文化が現われ、道具はみな洗練され、骨や角のような生の材料を使って、服の製作や彫刻が盛んに行われてきた。芸術品も盛んに作られ、ビーズや人間や動物を対象にした象牙彫刻、粘土像、楽器があり、目をみはるほどの洞窟壁画はそれから2万年後に現われている。

現在報告されている化石人類を要約した。まだこれから数多くの化石が発見されてくると思われる。人類進化の筋道も依然として分からないことが多く、今も勢力的に化石を探している研究者に期待したい。