犬歯の縮小ー大きさの変化

犬歯の縮小

形態(大きさと形)

今回からは犬歯の退化についての話です。日ごろ臨床歯科に従事してみえる先生方には話が専門的になり、とっつきにくい話題かもしれませんが、歯を専門にする歯科医にとって歯に関する知識を広める上で、読んでいただけたら幸いです。

数ある歯の中でとくに犬歯を扱ったもので、人類起源の「犬歯の縮小 “canine reduction” 」についての話です。ご存じのように人をヒトならしめる特徴は「直立二足歩行」と「犬歯の縮小」です。この一大テーマに挑んでみました。

一概に「犬歯の縮小」といっても、この言葉にはサイズ(大きさ)の縮小とシェイプ(形)の退化という退行現象を含んでいます。サイズの縮小についてはこれまでの化石の研究からおよそ700万年前に人類は起源したこと、またDNAの研究によってもそれとほぼ一致した結果が示されています。しかしシェイプの退化についてはまだはっきり説明されていません。この問題についてこれからサルや類人猿、化石人類の犬歯の形について例を挙げながら順次解説していき、犬歯のシェイプ(形)の退化が霊長類の進化の上でどのように変化してきたかを考えていきたいと思います。

1.サイズの変化

ダーウィンは、“最初の人類はおそらく大型の犬歯をもっていた。巨大な犬歯は闘争の際に武器としての役割をしていたが、敵対者に対して石や棍棒などの道具を使用したため、犬歯は徐々にその役目が減少し、大きさは縮小し顎と共に小さくなっていった”と述べ、人類の起源の特徴の一つとして“犬歯の縮小”を挙げています。この仮説は現在でも小型化した犬歯は人類進化の特徴の 一つとして長い間支持されてきています。

もともと歯の形態(大きさや形)は遺伝子支配を強く受け、周囲の環境に対してかなり強い独立性を保っています。とくに、その発生は顎骨内部で行われるため外界からの環境の影響を受け難いこと、非常に早い時期に歯冠は完成すること、一旦形成が終わると外部からの損傷を受けない限り形態はほとんど変わることがないこと、非常に硬いため咬耗などがない限り歯が完成された後も形態は維持されることなどの生物学的特徴をもっています。また歯の成分は無機質が多いことから化石として残りやすいという特徴ももち合わせています。

霊長類の犬歯は牙状の形態をしていることから食肉類のそれと良く似ています。このことは牙が武器もしくは威嚇の機能をもつことを強く裏付けています。ライオンのような肉食類の歯は肉を切り裂く機能を発達させ,上顎第4 小臼歯と下顎第1 大臼歯が裂肉歯として形を変えて特殊化し,狙った獲物を牙と裂肉歯で突き刺し,切り裂く働きをしています。一方,雑食性の霊長類のサルは葉,果実,樹皮,昆虫などを食べていると同時にオスは巨大な牙を発達しています。しかし、肉食類のような裂肉歯としての特殊化した歯はもっていません。サルの牙は群れの社会構造を維持する必要性からオスの犬歯は巨大化したと考えられます。また巨大な牙は性淘汰として機能し、採食時の道具としての役割はそれほど強くありません。

しかしながら、強い遺伝作用の影響を受ける歯でも歯のサイズを観察してみると、今まで変化することはないと言われてきたことが覆されている現象が最近の日本で起きていたことが分かりました。その一つの例として、日本の戦前と戦後で生じた歯のサイズの違いがあります。

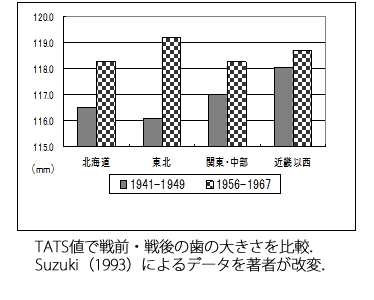

比較に用いたTATS値とは、上・下顎の中切歯から第二大臼歯までの歯冠近遠心径の14項目の各平均値を加えた総合平均値(Total Average of Tooth Size)であり、歯の全体的な大きさの代表として考案した値です。この値を使って1941年から1949年生れのグループと1956年から1965年生れのグループ(鈴木、1993)を比較してみました。地域は北海道、東北地方、関東・中部地方、近畿以西の地域です。下図から分かるように、TATS値は日本中のどの地域も戦前よりも戦後の方が大きくなっています。この原因として、第二次世界大戦後に体形を変えるような海外からの大量の遺伝子が日本へ流入したという事実がないことから,戦後に始まったこの変化は生活習慣や食環境の改善などが歯のサイズに強く影響を及ぼしたと考えられます。逆に、食生活が変化しなければ歯の大きさも変わらない筈です。

TATS値で戦前・戦後の歯の大きさを比較.Suzuki(1993)によるデータを著者が改変.

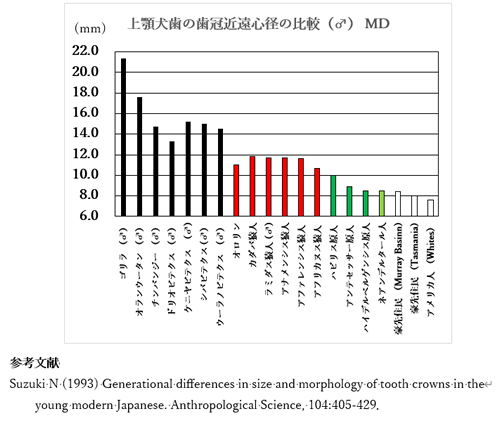

人類の進化の道のりを歯の大きさから時間を追って並べてみました。下図は上顎犬歯の歯冠近遠心径(MD)の計測値です。人類における犬歯のサイズに関しては、人類起源から現代にいたるまで多くの研究者により計測値が記録されてきました。大型類人猿を除き、時系列に並べたこの図を見ても進化に伴う縮小化が犬歯のサイズでもはっきりと見て捉えることが出来ます。

現生類人猿(ゴリラ、チンパンジー、オランウータンなど)の上顎犬歯の歯冠近遠心径はおよそ15.0㎜以上、また1,300年前ころに出現した化石類人猿のシバピテクスは15.0㎜、950万年前の化石類人猿のウーラノピテクスは14.2㎜を示しています。それに対し、700万年以降に始まったヒト属の猿人はおよそ11.0㎜、原人は9.0㎜前後、旧人は8.0㎜ほどで、5万年前から1万年前まで生息した後期旧石器人や中石器人も約8.0㎜、現代人は7.0㎜から8.0㎜の間にあり、時の経過と共に明らかに縮小傾向がみられています。

ウーラノピテクスから化石人類のオロリンとの間に犬歯の大きさにギャップがありますが700万から600万年前の初期人類のサヘラントロプスの化石の近遠心径は残念なことに分かっていないからです。後に発掘されたラミダス猿人からサヘラントロプスの近遠心径を推定してみると、サヘラントロプスの近遠心径は12.1㎜と推定さています。600万年前のオロリンは11.0㎜で化石の証拠から二足歩行が分かっています。それ以後に現れるアルディピテクス属のラミダス猿人の近遠心径11.2㎜ とほぼ同じ大きさです。化石類人猿のウーラノピテクスと初期の化石人類の間には格段に大きさに違いがあり、明らかにこの段階で人類における犬歯の縮小が始まったと考えられます。

猿人から現代人までのサイズの減少傾向は、石器の使用、肉食化、火の使用、調理の方法、調理の改善などが少しずつ咀嚼器官に影響を及ぼし、歯が縮小してきたと考えられます。野生の現生類人猿(ゴリラなど)や化石類人猿(ウーラノピテクスなど)、および野生状態が強かったと思われる初期化石人類との間に犬歯サイズに違いがあることから、この違いは系統の違い(類人猿かヒトか)によると考えられます。