帟偺戝偒偝偐傜傒偨弌傾僼儕僇屻偺恖椶偑扝偭偨摴掱

丂偙偺HP偱崱傑偱帟偺榖傪偄傠偄傠偟偰偒傑偟偨偑丄崱夞偐傜偼帟堛幰偲偁傑傝娭學側偄榖偱偡丅偙偙偱徯夘偡傞偺偼帟偵娭偡傞恖椶妛偺榖偱偡丅偙偺夞偼帟偺戝偒偝偵偮偄偰彂偄偰傒傑偟偨丅彮偟愱栧揑偵側傝傑偡偑丄巹偨偪偺慶愭偵偮偄偰帟偺暘栰偐傜偳偙傑偱捛媮偱偒傞偐帋傒偰傒傑偟偨丅

丂傕偪傠傫帟偺昦傪敪尒偟丄帯偟側偑傜婡擻傪夵慞偟偰偄偔偺偑帟壢堛偺怑柋偱偁傝傑偡偑丄巹偨偪偺埖偆帟偐傜傕恖椶偑扝偭偰偒偨恑壔偺摴掱傪扵傞偙偲偑弌棃傑偡丅

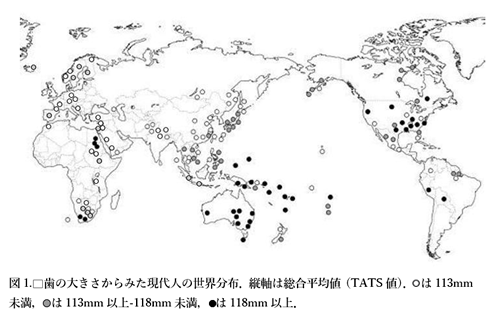

丂帟偺宍懺偼傕偲傕偲堚揱偵傛傞塭嬁偑嫮偔斀塮偟丄娐嫬偵偼偁傑傝塭嬁偝傟傞偙偲偼彮側偄偲偄偆摿挜傪傕偭偰偄傑偡丅偦偙偱悽奅偵暘晍偡傞尰嵼偺僸僩廤抍偺帟偺戝偒偝偵偮偄偰暯嬒抣偐傜偦偺廤抍偺憤崌暯嬒抣乮帟姤嬤墦怱宎偺暯嬒抣偺忋壓妠拞愗帟偐傜戞2戝塒帟傑偱偺憤榓丗TATS抣乯傪嶼弌偟丆奺廤抍傪斾妑偟偰傒傑偟偨丅

丂壓恾偼帟偺戝偒偝傪3偮偵暘偗偰悽奅抧恾偵僾儘僢僩偟偨傕偺偱偡丅

丂偙傟傜3偮偵嬫暘偝傟偨廤抍偵偼摿挜偑偁傞偙偲偑暘偐傝傑偡丅TATS抣偑113mm枹枮乮敀怓乯彫宆偺僌儖乕僾偼傾僼儕僇偺堦晹乮僐僀僒儞懓乯傗儌儘僢僐恖丄拞嬤搶偺恖乆丄惣傾僕傾傗拞墰傾僕傾偺恖偨偪丄搶傾僕傾丄撿搶傾僕傾傗杒搶傾僕傾偺恖偨偪偱偡丅傑偨丄傾儊儕僇嵼廧偺儓乕儘僢僷宯傾儊儕僇恖傕偙偺僌儖乕僾偵娷傑傟傑偡丅偦偺傎偲傫偳偼儓乕儘僢僷宯敀恖偱偁傝丆堦晹偼傾僕傾宯偺恖乆偑偙傟偵娷傑傟偰偄傑偡丅

丂 TATS抣偑113倣倣埲忋乣118倣倣枹枮乮奃怓乯偺拞宆偺僌儖乕僾偵偼堦晹偺傾僼儕僇偺恖乆偲杒搶傾僕傾偵暘晍偡傞恖偨偪偱丄偙偺僌儖乕僾偵偼傾僀僰埲奜偺擔杮恖丆僇僫僟傗僌儕乕儞儔儞僪偺僀僰僀僢僩丆拞崙恖乮堦晹乯丆娯崙恖丆僞僀恖丆僕儍儚恖偺堦晹側偳偑娷傑傟傑偡丅偝傜偵懢暯梞偺堦晹偺搰涀晹偱惗妶偡傞僆僙傾僯傾抧堟偺堦晹偺恖偨偪丄儊僉僔僐恖偑娷傑傟偰偄傑偡丅斵傜偺傎偲傫偳偼傾僕傾宯偺廤抍偱偡偑丆堦晹偼杒墷偺僗僂僃乕僨儞恖傗僼傿儞儔儞僪恖傕娷傑傟偰偄傑偡丅

丂118mm埲忋乮崟怓乯偺戝宆偺帟傪傕偮僌儖乕僾偼傾僼儕僇偺恖乆丄僆乕僗僩儔儕傾愭廧柉偍傛傃僷僾傾丒僯儏乕僊僯傾偺崅抧恖傗僽乕僎儞價儖搰柉偱偡丅傑偨撿懢暯梞偺億儕僱僔傾傗儊儔僱僔傾偺搰涀晹偺恖乆乮僼傿乕僕乕恖丆僷儔僂恖丄僩儞僈恖側偳乯偺帟傕戝宆偱偡丅杒曽偺儀乕儕儞僌奀嫭傪搉偭偰傾儊儕僇戝棨偵恑弌偟偨僌儖乕僾偺傾儊儕僇丒僀儞僨傿傾儞傗撿傾儊儕僇戝棨乮僷儔僌傾僀側偳乯偺恖乆偺帟傕戝宆偱偡丅偙傟傜偺僌儖乕僾偵偼傾僼儕僇宯傗傾僕傾宯偺恖偨偪偑娷傑傟偰偄傑偡偑丆晄巚媍側偙偲偵儓乕儘僢僷宯偺恖乆偼娷傑傟偰偄傑偣傫丅

丂嫽枴偁傞偙偲偵丄傾僼儕僇戝棨偵曢傜偟偰偄傞恖偨偪偼帟偑彫偝偄恖丄拞偖傜偄偺恖丄戝偒偄恖偑擖傝崿偠偭偰惗妶偟偰偄傑偡丅偙偺條偵帟偺戝偒偝偐傜傒傞偲悽奅偺恖乆偺帟偺戝偒偝偼摨偠偱偼側偄偙偲偑敾傝傑偡丅尰戙偺悽奅偵峀偑偭偰偄傞恖偨偪偺帟偺戝偒偝偺偽傜偮偒偼偄偮偛傠偐傜尒傜傟偰偒偨偺偱偟傚偆偐丅

丂恖椶偼墡恖丄尨恖丄媽恖丄怴恖傊偲恑壔偟偰偒偨偲尵傢傟偰偄傑偡丅偍傛偦700枩擭慜偵恖椶偼傾僼儕僇偱婲尮偟偰偄傑偡丅帟偺戝偒偝傪TATS抣偱尒傞偲丄墡恖偼栺145噊丄尨恖偼栺140噊丄媽恖偼栺130噊傪帵偟丄怴恖偺帪戙偵側傞偲嬌抂偵帟偼彫偝偔側傝丄傎偲傫偳偑120噊埲壓偵側偭偰偄傑偡丅柧傜偐偵恖椶偺恑壔偲偲傕偵帟偺戝偒偝傕弅彫偟偰偄傑偡丅

丂

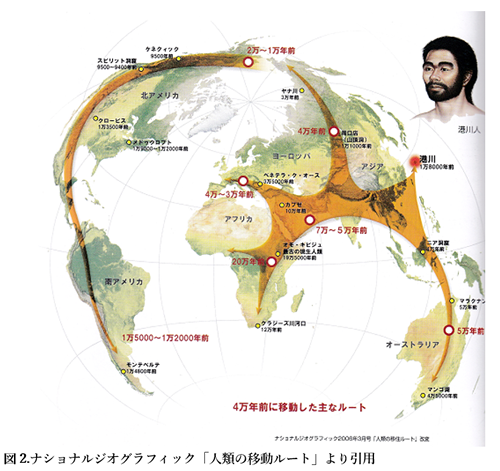

丂偙偙偱拲栚偡傞揰偼丄弶婜偺尰戙恖偑栺20枩擭慜偵傾僼儕僇戝棨傪弌偰悽奅傊暘晍傪峀偘偨偲尵傢傟偰偄傞偙偲偱偡丅偳偺傛偆側戝偒偝偺帟偺帩偪庡偑傾僼儕僇傪弌偰悽奅偵峀偑偭偰偄偭偨偺偱偟傚偆偐丅斵傜偑傾僼儕僇傪弌偨儖乕僩偵偼杒儖乕僩偲撿儖乕僩偺2偮偑峫偊傜傟偰偄傑偡丅

亂杒儖乕僩亃僔僫僀敿搰宱桼偱儓乕儘僢僷曽柺偵岦偐偭偨儖乕僩

亂撿儖乕僩亃傾僼儕僇偺妏偲尵傢傟傞僜儅儕敿搰偐傜僶僽丒僄儖丒儅儞僨僽奀嫭傪搉偭偰傾儔價傾敿搰偵摓払偟偨儖乕僩偱偡丅

丂尰嵼偱傕傾僼儕僇偵偼帟偺彫宆傪帵偡廤抍乮僐僀僒儞懓乯偑撿傾僼儕僇偲僫儈價傾傪拞怱偵曢傜偟偰偄傑偡丅偙偺廤抍偼屆偄帪戙偺宍懺傪尰嵼偱傕埶慠偲偟偰堐帩偟偰偄傞廤抍偩偲尵傢傟偰偄傑偡丅帟偺戝偒偝偐傜傒傞偲丄斵傜偺拠娫偑傾僼儕僇戝棨傪弌偰丄崿寣傪孞傝曉偟側偑傜悽奅傊暘晍傪峀偘奼嶶偟偰偄偭偨偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傑偡丅

丂 壗屘側傜偽丄傾僼儕僇戝棨傪庢傝埻傓廃曈偺崙偺廧柉偼崱偱傕彫宆偺帟偺帩偪庡偱偁傝丄偝傜偵杒曽傊偼儓乕儘僢僷傊奼嶶偟偨僌儖乕僾傗搶曽傊暘晍傪峀偘偨廤抍傕彫宆偺帟偺帩偪庡偩偐傜偱偡丅

丂屆恖崪偺崪傗帟偐傜拪弌偟偨嵶朎偺儈僩僐儞僪儕傾DNA偺宯摑夝愅偺寢壥傪傒傞偲丄恖椶偺嫟捠慶愭偑傕偭偰偄偨僴僾儘僌儖乕僾乮L乯偐傜L宯偺僴僾儘僌儖乕僾乮L3乯暘婒偟丄偝傜偵俀偮偺僴僾儘僌儖乕僾乮俵偲俶乯偑惗傑傟偨偲婰嵹偟偰偄傑偡丅俵偐傜惗傑傟偨僴僾儘僌儖乕僾偼傾僕傾恖偵丄俶偐傜惗傑傟偨僴僾儘僌儖乕僾偼傾僕傾恖偲儓乕儘僢僷恖偵揱傢偭偰偄偭偨偲偄偄傑偡乮幝揷丄2022乯丅

丂

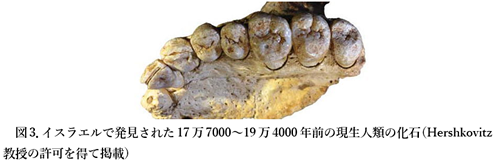

丂僀僗儔僄儖偺儈僔儏儕儎摯孉偱17枩7000乣19枩4000擭慜偺嵟傕屆偄尰惗恖椶偺壔愇偑敪尒偝傟偰偄傑偡乮Hershkovitz丄2018乯丅幨恀傪傒傞偲忋妠帟楍偺戝塒帟偼戅壔丒弅彫偑挊偟偔丄戞嶰戝塒帟偼墦怱偺愩懁欩摢偲杍懁欩摢偑寚擛偟偰擇欩摢帟傪偟偰偄傑偡丅帟偺戝偒偝偼忋妠偩偗偟偐敪尒偝傟偰偄傑偣傫偑僱傾儞僨儖僞乕儖恖傛傝傕戝偒側帟偱偁偭偨傛偆偱偡丅

丂

丂

丂偙偺僌儖乕僾偑弌傾僼儕僇偺堦堳偩偭偨偲壖掕偡傞偲丄弌傾僼儕僇偺儊儞僶乕偼拞嬤搶偁偨傝偱戝宆偐傜彫宆偺帟傪妉摼偟偨偺偪丄彫宆偺帟偺傑傑悽奅傊奼嶶偟偨偲峫偊傜傟傑偡丅

丂壗屘側傜偽丄傾僼儕僇戝棨傪庢傝姫偔廃曈偺廧柉偺帟偺戝偒偝偼彫宆傪帵偟偰偄傞偐傜偱丄杒儖乕僩偺僀僗儔僄儖偺拞愇婍帪戙偺堚愓乮12,500BC乣9,500BC乯偐傜傕113.17噊傗109.95噊偺帟偑弌搚偟丄僩儖僐偺尰戙僋儖僪恖偼109.04噊偺帟傪偟偰偄傑偡丅偙偺抧曽偺恖偺帟偼戝敿偑彫偝側帟傪偟偰偄傑偡丅撿儖乕僩偺傾儔價傾敿搰偵廧傓儀僪僂傿儞偺恖偺帟偼112.45噊丄僀僄儊儞恖偼106.22噊丄107.27噊偲彫宆傪帵偟丄戝宆偺帟偺恖偼尒傜傟偰偄傑偣傫丅

丂偦偺屻丄恖椶偼杒暷傗撿暷偍傛傃懢暯梞忋偺搰涀晹偺僆僙傾僯傾抧堟偵恑弌偟丄偦偺搚抧偺婥岓丒晽搚傗搚抧偺娐嫬偵揔墳偟丄拞宆傗戝宆偺帟傪宍惉偟偨偲峫偊傜傟傑偡丅