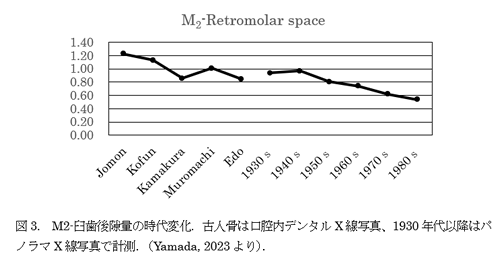

Retromolar spaceの時代変化

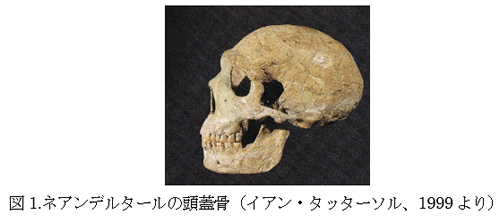

少し古い話になります。私たちの親戚についての話です。旧人と言われるネアンデルタール人はかつてユーラシア大陸に暮らしていました。少なくとも40万年前~4万年前に生息していましたが、その後絶滅してしまった古人類の祖先です。その頃のこの地域は寒冷な気候で、その気候に適応するために、引き締まった巨大な筋肉をもち、より頑丈な体格で、手足は比例して短くなっていました。これらの特徴は寒冷地で熱を保つための身体に備わった適応形質だと言われています。

ネアンデルタール人は現生人類と比べると、目の上が張り出して額(ひたい)が突出しており、胸郭が短くて深く、広いのが特徴で、さらに眼窩(がんか)も非常に大きかったようです。ネアンデルタール人の平均身長は男性が約162cm、女性が約152cmだったと言います。

およそ4万年前のネアンデルタール人の頭蓋骨をみると、下顎骨の最後臼歯の後方には広いスペース(臼歯後隙=retromolar space)があり、大臼歯は3本とも垂直方向に上を向いて植立しています(図1)。1961年と1964年には遠征先のイスラエルのアムッド洞窟で東京大学の西アジア調査隊はネアンデルタール人の化石を発見という快挙を成し遂げました。

ネアンデルタール人の下顎骨に現れるこの臼歯後隙はネアンデルタール人の特徴の1つとされ、この特徴をもつネアンデルタール人の化石は遺跡から頻繁に現れてきます。この領域は最後臼歯が第2大臼歯とすると第3大臼歯が生えてくる場所にあたります。しかし現代人の最後臼歯の後方にはほとんど空いた領域が存在していません。

ネアンデルタール人には広い空隙があるのになぜ現代人には空隙が狭いのか、日本の先史時代から現代までに至る変化を探ってみました。調査した資料は、縄文時代、古墳時代、鎌倉時代、室町時代、江戸時代の遺跡から発掘された人骨の下顎第3大臼歯のX線写真(井上ほか、1987)と現代人の患者のパノラマⅩ線写真です。現代人については出生時が明らかな1970年代と1980年代生れの人について調査を行いました。

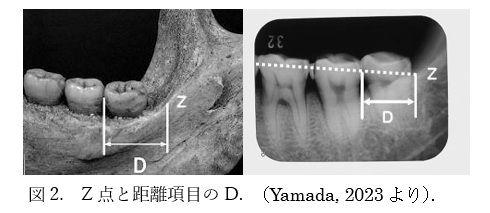

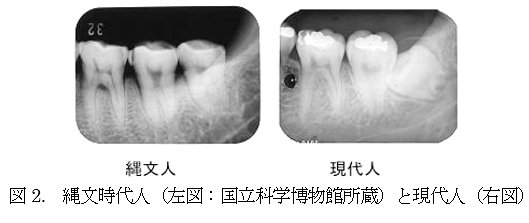

調査はX線写真上で行い、第1大臼歯の近心最突出部と第2大臼歯の遠心最突出部を結ぶ直線と内斜線(Internal oblique line:顎舌骨筋線)との交点をZ点と定め、Z点から第2大臼歯遠心面までの距離を臼歯後隙(M₂-retromolar space:D)としました(図2)。現代人の最後臼歯は第3大臼歯が直立して生えてくることは少ないため、第2大臼歯から遠心の距離を測りました。

X線写真上での計測は絶対尺度よりも拡大されるため、写真中の第2大臼歯の近遠心径(MD)で各計測値を基準化(D/MD)してあります。なお、数値が1.0はM₂-retromolar spaceが第2大臼歯の近遠心径と同じ大きさ(距離)であること意味しています。

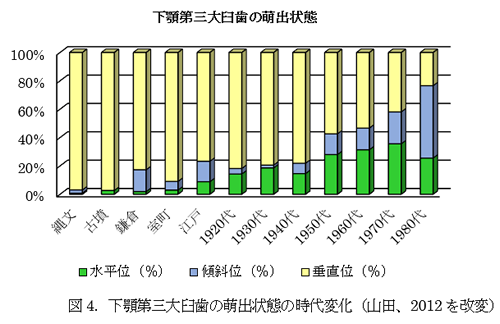

古人骨でみると臼歯後隙の距離は、縄文時代では最も長く1.23の値を示していました。この値はM₂-retromolar space(D)がM2の近遠心径よりも1.23倍広いということです。その後、時代が下るとともにこの値は少しずつ減少し、江戸時代は鎌倉時代とほぼ同じ0.85を示していました。この時代の第3大臼歯の萌出状態を見ると垂直位で萌出しているのが大半を占めていました。0.85ぐらいの値では第3大臼歯が垂直位で萌出することを示しています。

1930年代および1940年代では第2大臼歯の近遠心径の0.90以上の値を示し、第2大臼歯の後方に第2大臼歯近遠心径の9割以上の空隙が存在していました。1960年代になるとこの空隙量は7割まで減少していましたが、依然として第3大臼歯の萌出状態は過半数を垂直位が占めていました。これが過半数をしていた最後の時期になりました。

それ以降現在に至るにつれ段階的にこの空隙の幅が狭くなり、1970年代は6割、1980年代には約5割へと狭くなっています。萌出状態も1970年代以降は萌出難生(傾斜位と水平位)が過半数を占めるようになっています。M₂-臼歯後隙量が小さく、距離(D)が狭くなるほど萌出難生も増加しており、M₂-臼歯後隙と下顎第3大臼歯の萌出状態に強い関係が存在しているのが分かります。

縄文人の下顎骨のM₂-臼歯後隙量は日本の歴史上、最も大きな数値を示していましたが、時代と共にこの値は小さくなり、とくに戦後になってM₂-臼歯後隙は急速に減少しています。時系列でみると縄文時代から江戸時代はおよそ1万年以上経過しているのに対し、1930年代から1980年代までは60年間しか経過していません。同じ減少率であっても後者の方が如何に急速に変化しているのが分かります。

戦後の日本人の食物は、かつてはするめや貝柱などの乾物類、ナッツ類、乾燥果物など硬くて歯ごたえのある食物が多く占めていましたが、今日では軟らかくてすぐに噛み切れるハンバーグ、ラーメンやうどん、蕎麦などの主要食品や、甘くて簡単に咀嚼できるケーキやプリン、バナナなどの副食品を摂取する生活に変わってきています。その結果、戦後から始まった摂取食物の軟食化は咀嚼筋とくに咬筋の機能に低下・減弱化に拍車をかけ、咬筋付着部の下顎角部が鈍角化を招き、角前切痕の窪みも強くなってきたりしています。その影響か、第2大臼歯より後方の臼歯後隙量は次第に縮小してきたと思われます。

現代日本人について下顎枝の短縮と下顎角の開大が見られることはすでに指摘されていますが、臼歯後隙の短縮化が第3大臼歯の配列状態に影響を与えていることも重要視されねばなりません。