男の歯、女の歯

歯の形や大きさには男性と女性の間に違いがある。乳歯や永久歯における男女の大きさの違いをみると,乳歯ではほとんど性差は見られないが,永久歯では性差があらわれてくる。身体上の性的二型(2次性徴による性差)は思春期以降にみられ,形態や大きさにおいて男女の身体に違いが生じてくる。乳歯では形態や大きさが母体内で早い時期に決まってしまうので男女の差がはっきりあらわれてこないが、永久歯とくに犬歯では男女の違いが強くあらわれてくる。犬歯は生後4・5ヶ月に硬組織形成が始まり,9〜12歳の間に萌出してくる。女性の初潮の開始時期は12〜14歳から始まるから,それよりも早い時期にすでに男女の差が決まってくることになる。

サルの社会

サルの社会ではオスとメスの違いが歯にはっきりあらわれる。サルの歯は32本で人と同じ歯数をもっているが,ニホンザルでは犬歯、小臼歯、大臼歯の形態はかなりヒトと異なっている。一方、チンパンジーの歯は犬歯以外でヒトとよく似ている。オスとメスの性差がはっきりあらわれる歯は上下顎犬歯と下顎第3小臼歯(ヒトの第1小臼歯)で、オスの方がメスよりも大きさが大きい(C-P3 complex)。犬歯の働きをみると食べ物を噛むだけでなく,オスの発達した巨大な犬歯は敵を深く傷つけ,切り裂くためのもので,同時に相手を脅す働きをし,攻撃的な誇示の際にも使われている。上顎犬歯は下顎の犬歯や第3小臼歯と緊密な咬合を保ち,上顎犬歯の大きさに応じて下顎犬歯も大型になり,同時に第3小臼歯も大きく変化している。しかもサルの歯にあらわれる性的二型の程度は群の社会構造をよく反映している。彼らの社会構造をみてみると3つの群れ形態(単雄群、複雄群、家族群)がみられる。

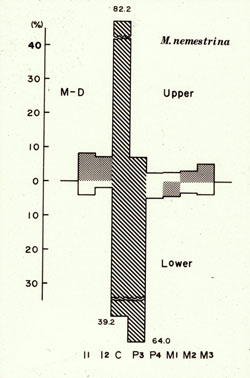

左図はニホンザルの仲間のブタオザルの歯で、大きさの性差を表わしたものである。また、右図はニホンザルの頭骨である。上顎犬歯と下顎犬歯が他の歯に比べて極端に大きいことが分かる。

単雄群をつくるゴリラの歯はオスの犬歯が強大になり,メスを圧倒している。複雄群ではオスの犬歯はさらに大きさや形態が強大となり,メスに対して強い性的二型を示してくる。また,オスが複数いることでオス同士間の性内淘汰(メスをめぐるオス同士間の争い)により単雄群よりも強い性的二型を示すと思われる。ニホンザルがそうである。一方,家族群ではオスとメスの犬歯の大きさにあまり変わりなく,性的二型もほとんどない。ただし,テナガザルではオス・メスとも犬歯は大きくなり,反対にティティモンキーはオスもメスも大きさは小さい。結果的に両者の違いははっきりしないことになる。歯の働きは物を咀嚼だけではなく,社会構造の変化に対しても歯は形態や大きさが変ってくる。

ヒトの社会

ヒトの歯でも霊長類のサルにみられる性的二型のパターンを受け継いでいる。もちろん,男性と女性が営む家族形態は群れを作るサルの社会構造とは違うが,一夫一婦制(家族群に相当)をしているという点で共通性もみられる。ヒトの歯にはサルのような極端な性的二型はみられないが,それでも歯をよく観察してみると犬歯とその周辺の歯に性的二型が比較的多くみられる。とくに大きさを比較してみると微妙ではあるが,その差がはっきりとあらわれる。犬歯では女性の大きさの6%ほど,他の歯でも2〜3%の違いがあり,男性の歯が女性よりも大きくなっている。男女に違いがあることから70〜80%の確率で性差の判別が可能である。形態についても歯科で重要な形質,たとえばシャベル型切歯などは男女の差に統計的に違いがない。しかし,厳密に形態をみると僅かであるが男性と女性に違いがあり,女性の歯の形は男性に比べて丸みを帯びている。

下図は上段がピグミーチンパンジー、中段が一般のチンパンジー(コモンチンパンジー)、ヒト(オーストラリア先住民)の犬歯、小臼歯、大臼歯を表わす。